2018年特朗普政府发起贸易战时,或许未曾料到中国会将液化天然气(LNG)作为反制焦点。随着中国对美LNG加征25%关税,这场博弈迅速升级为能源领域的“断链行动”——美国对华出口量从年超400万吨骤降至零。

这一决策背后是精密的经济计算:中国并未因切断美国供应陷入短缺,反而通过多边合作填补缺口。澳大利亚、俄罗斯、卡塔尔等国迅速接管市场份额,仅2024年,中俄东线管道就输送超380亿立方米低价天然气,而澳大利亚通过15年长约锁定每年60万吨稳定供货。这种“断链不缺血”的操作,展现出中国对全球能源供应链的深刻掌控力。

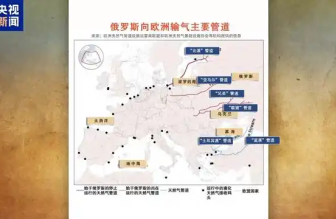

美国企业却陷入战略困境。原计划销往中国的货轮被迫转道欧洲,但欧洲市场已显露疲态:俄乌冲突缓和后,北溪管道重启预期增强,叠加节能减排政策,欧洲LNG需求预计2025年前下降10%。更讽刺的是,中国转售至欧洲的美国LNG,正以低价挤压美企利润空间,形成“中国采购—转手倾销—美企受损”的闭环。

二、全球能源版图重构:新势力加速崛起

这场停摆事件犹如多米诺骨牌,推倒了旧秩序的三根支柱:

俄罗斯:地缘红利的最大赢家

西伯利亚力量2号管道项目的推进,标志着中俄能源同盟深化。该项目预计年输气500亿立方米,相当于中国此前分散采购量的50%以上。通过锁定俄气长期低价合同,中国不仅获得成本优势,更在地缘博弈中构建“能源安全缓冲带”。

澳大利亚:精准卡位的战略替补

伍德赛德能源与华润燃气签订的15年长约,折射出中澳关系的微妙转向。相较于美国LNG高出15%-20%的价格劣势,澳大利亚通过降价策略抢占市场,其输华LNG量在关税战后季度增幅高达50%。这种“政冷经热”的态势,凸显资源国在能源博弈中的独特生存智慧。

卡塔尔与中东:隐形冠军的逆袭

依托全球最大天然气田北方气田,卡塔尔加速扩建产能至1.26亿吨/年。中国通过灵活采购现货、签署浮动价格协议,将中东供应商纳入供应网络,有效对冲单一渠道风险。这种“鸡蛋分篮”策略,正是中国应对供应链危机的核心方法论。

三、技术破局:能源自主的深层革命

停摆事件暴露出传统能源外交的脆弱性,也倒逼技术创新:

页岩气开采突破成本壁垒

中国页岩气年产量突破200亿立方米,开采成本下降至0.8元/立方米,较进口LNG便宜40%。四川盆地、鄂尔多斯等气田的规模化开发,使能源自给率提升至60%,为反制行动提供底气。

生物能源技术弯道超车

微生物发酵法制备α-酮戊二酸等技术突破,不仅降低抗衰产品成本至进口品三分之一,更揭示出能源与生物科技的跨界融合潜力。这类技术储备,正在重塑全球能源竞争维度。

储能技术改写游戏规则

国内盐穴储气库建设提速,工作气量超200亿立方米,可满足京津冀地区15天应急需求。这种“地下银行”的储备能力,极大增强了能源断供风险下的战略定力。

四、多米诺效应:从能源到产业的链式反应

停摆事件的影响早已溢出能源领域:

农业筹码的攻守易位

美国大豆种植户承受着与中国农民相似的痛苦:2024年美豆对华出口量下降37%,而巴西趁机抢占市场份额。这种“能源—农业”的双线溃败,正在动摇特朗普时代的贸易战逻辑。

航运与金融的暗战升级

中美LNG运输船改道导致波罗的海航运指数波动率达18%,而人民币结算在中东LNG交易中的使用比例提升至29%。能源贸易的“去美元化”进程,正在重构全球金融秩序。

气候议题的话语权争夺

中国借势加速能源转型,2024年可再生能源投资达890亿美元,较美国高出34%。这种以环保名义推进的产业革命,正在重塑全球气候治理领导权。

五、未来格局:多极世界的能源隐喻

当前局势揭示三大趋势:

供应链区域化加速

北美—欧洲、俄罗斯—中国、中东—亚洲的三角贸易网逐渐清晰,传统全球化供应链被“区域安全圈”替代。

定价权争夺白热化

Henry Hub、TTF、JKM三大天然气指数形成鼎立之势,中国正推动建立以上海油气交易中心为核心的亚洲定价体系。

能源与数字技术深度融合

区块链溯源、智能合约在LNG贸易中的应用率已达21%,数字技术正在重塑能源交易信任机制。

这场由中美LNG停摆引发的变革,本质上是国际秩序重构的缩影。当能源不再仅仅是商品,而是大国博弈的筹码时,全球格局的洗牌已不可避免。那些能够灵活调整战略、深度整合技术、精准把控供应链的国家,终将在新秩序中占据先机。